Das Besondere am Geopark Mecklenburgische Eiszeitlandschaft

Die Oberfläche der Geopark-Region erfuhr ihre wesentliche Prägung in den letzten ca. 25.000 Jahren während der sogenannten Weichsel-Kaltzeit und der sich anschließenden und bis heute andauernden Warmzeit (Holozän).

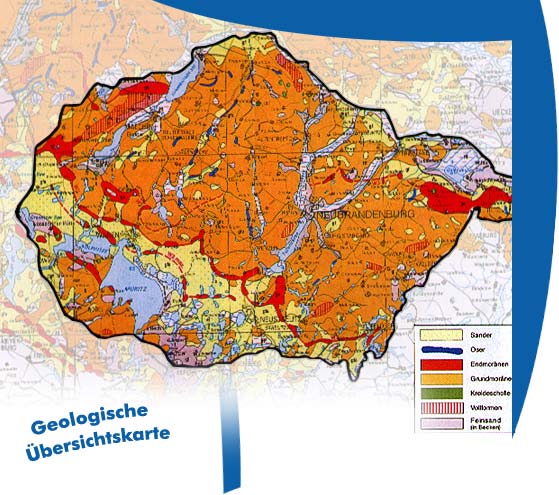

Bestimmendes geomorphologisches Element im rd. 5.000 km2 großen Geopark ist die Haupteisrandlage des Pommerschen Stadiums der Weichsel-Kaltzeit, die sich als nahezu lückenloses, markant in Loben gegliederte Endmoräne mit Blockpackungen von NW nach SO durch den Geopark erstreckt.

In ausgedehnten Sanderflächen vor der Haupteisrandlage ist der vom Eis aufgenommene und durch Schmelzwasser sortierte Kies und Sand abgelagert. Im Rückland der Endmoräne breitet sich eine weite Grundmoränenlandschaft mit den typischen Osern (u. a. Stavenhagener Os mit einer Länge von ca. 30 km), Erosionsrinnen, Seerinnen und Flusstalungen, die auf das Spaltennetz des Inlandeises zurückzuführen sind, aus. Zahlreiche Sölle als Toteisbildungen sind für die Grundmoränenlandschaft ebenfalls charakteristisch.

Mit dem Mecklenburger Stadium begann vor ca. 13.200 Jahren die letzte Vereisung der Weichsel-Kaltzeit. Im Osten der Geopark-Region wurde die Friedländer Große Wiese durch einen großen Gletscher ausgeschürft. Das aufgenommene Gesteinsmaterial wurde vor der Gletscherstirn abgelagert und bildet bis heute die Stauchendmoräne der Brohmer Berge.

Weil die Geopark-Region erst seit etwa 10.000 Jahren eisfrei ist, sind die geologischen Formen, die Eis und Schmelzwasser geschaffen haben, hier besonders gut erhalten. Sie machen den Geopark zu einer geologischen Modellregion, in der man die Erdgeschichte hautnah erleben kann: bei Wanderungen über die Endmoränen, bei einer Exkursion in einen Kiestagebau, beim baden in Rinnenseen oder auch bei einem Museumsbesuch.

zur den Aktionszentren

zur Startseite